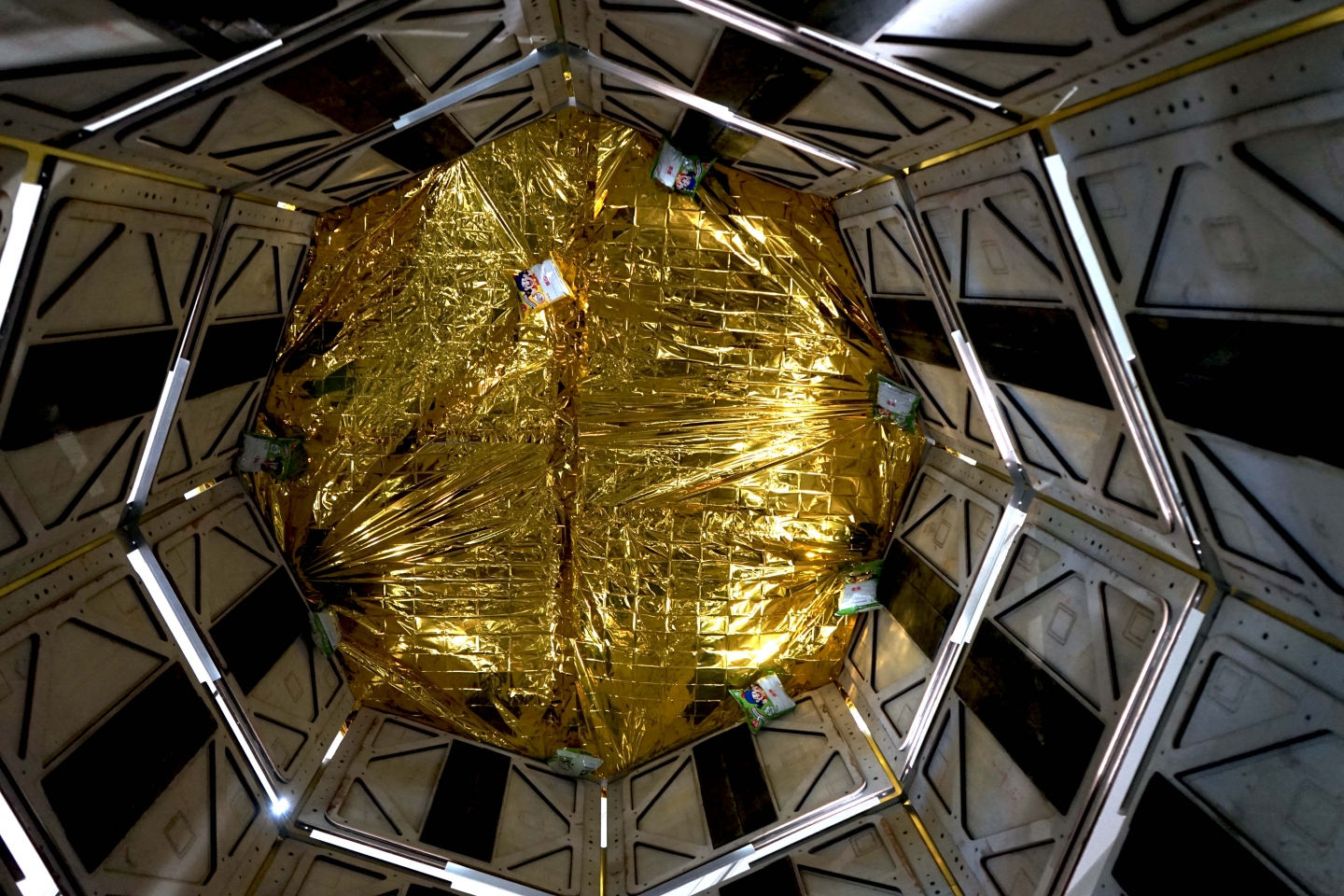

作品「太空漫遊的直立空間」直扣1968年的未來電影「2001太空漫遊」,破題姿態地聳立於展館入口處,藝術家藉由1968年拍攝2001年的未來,再用現今時態反觀已逝的前未來,產生出一些以裝置作品回應電影作品後與前、新與舊、作品材質上的木材與金屬、作品質感上的手工與機械......等等,看似對立之間的平衡裂縫,在藝術家的擺放設計,作品符碼間的隱隱相應,形成一道道藝術墟口;近松門左衛門提出「虛實皮膜論」: 藝術是虛構的,但又不都是虛構,「未來」一詞對各媒材創作者所激發出的無限想像,讓藝術家本人更傾向個人與直覺地任遊,誠如本件作品本身的8個門:∞。

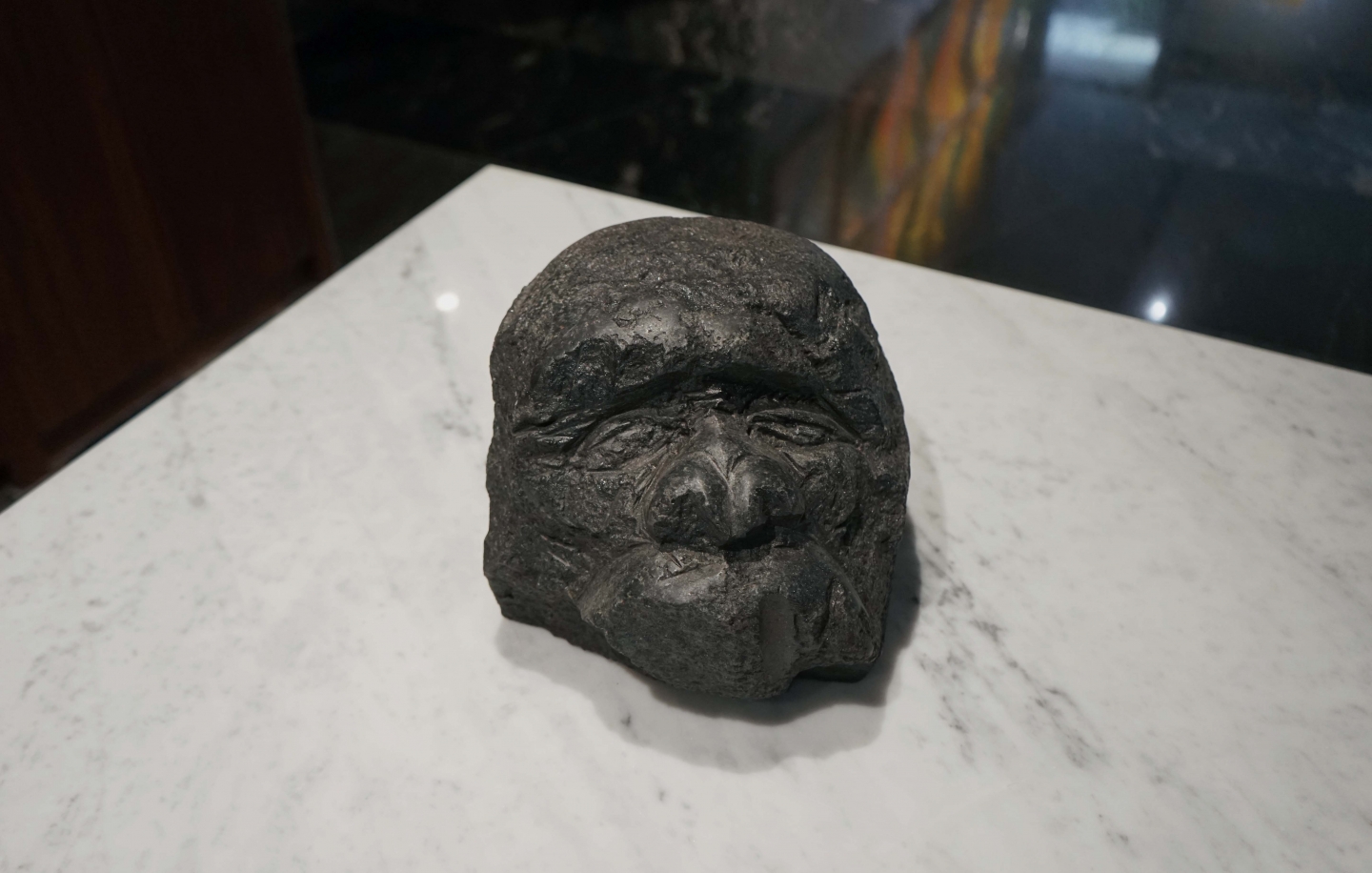

大型作品「太空漫遊的直立空間」猶如本次展場宇宙的太陽,其他系列如同隨之運行的行、衛星,猩猩石們被設計錯落於展場的各個座標定點:依傍猩猩壁畫L形展牆區塊、降落大理石長桌上、定位紋路花崗岩地面、更有一舉拋飛室內佈展軌道,如隕石砸落於半戶外的落地櫥窗前(藝術家本人稱其為:太空落下的包裹)。

想像力同喜怒哀樂亦是舉世皆能理解的人性,藝術家透過猩猩與物件混種,希冀以人類的手作能量作為介質,佐以自然材質和人工舊物為基底,去往人類為自己未來鋪向的荒蕪幻境;「2001太空漫遊」影片一開始,出現數隻猩猩,其中一隻猩猩拿起一根骨頭把馬來貘的骨骸擊打碎化後,將骨棒上拋,隨即剪接蒙太奇出現太空衛星,象形化的視覺雙關揭開序場,而這正是欣賞作品「猩猩石」系列所需要的藝術幽默感。

創作、佈展、看展三者也都是一種創造性,藝術家李承亮以藝術個展回應電影、回應展場空間,以平衡自己的想像力與創造力,取捨定義何謂新作品舊作品,再比照羅蘭巴特於1967年提出「作者已死」的相對未來-現在,我們又從【猩的展】汲取到了什麼樣的能量向性?

「 橫濱星猩(Star-gorilla in YOKOHAMA)」原是一件尺幅長10米的作品,後來裁成三組件, 此作品如同是藝術家在橫濱駐村創作時的視覺系生活筆記,包括:煙灰缸、吸煙孔、法棍麵包、藍色山景、日文苦盡甘來轉化成的ㄅㄆㄇㄈ、當地建物、甚至是藝術家搭電車時,映在車窗玻璃上的擬猩化自己。這一連串的靜、動態捕捉,形成藝術家所謂的時間凝結,就在藝術家拋出的想法與線索之間,生活與電影同想像力產生連結,☆與猩相遇,新與猩雙關。

手作感與保留時間成為藝術家談論創作作品時,最常提及的兩個關鍵詞,李承亮是這麼解釋時間的:「2001太空漫遊」片頭的骨頭與太空艙蒙太奇剪接是時間、老件舊椅變身猩猩石板椅是時間、平面作品層層上色所保留下來的也是時間,不禁讓人想起闡述過時間、影像、運動三者的德勒茲理論。

全球先進SSL 256bit傳輸加密機制

全球先進SSL 256bit傳輸加密機制